4.海上の路Ⅰ六百年の歴史をひも解く

エピソード1 ナガトとポルトガル長門の地名は一般に古称の穴戸(あるいは穴門)から転訛したとされている。穴戸国造 の領域と阿武国造の領域が統合されて穴戸国が成立したのは7世紀。しかし同じ7世紀末には、すでにしてこの国が正式に長門国と改称されていることに注目したい。 ここで地名の詮議をするつもりではないが、しかし、「穴戸」と「長門」は地理学的な含意がまったく同じものなのだろうか。穴戸は、文字通り深い奥まった湊(戸)、現在の下関海峡一帯に限定した地域を指し、長門は、ここを基点としてふくみつつも西南日本海の沿岸部に発達した湊群、 津々浦々を集合的に表現した「長い門(戸)」を意識して使われるようになったものではないか、という気がする。  つまり、「長門」という呼称は、「穴戸(下関海峡)」をさすのではなく、

むしろ「大津(広範囲な港)」と同義なのだ。長門国とは、古来、「大津の国」を意味していた、というのが筆者 の主張である。巷間、「長門大津」という慣用句が使われているが、これは多分同語反復である。

港を「門」と呼び習わすのは通文化的な現象である。 つまり、「長門」という呼称は、「穴戸(下関海峡)」をさすのではなく、

むしろ「大津(広範囲な港)」と同義なのだ。長門国とは、古来、「大津の国」を意味していた、というのが筆者 の主張である。巷間、「長門大津」という慣用句が使われているが、これは多分同語反復である。

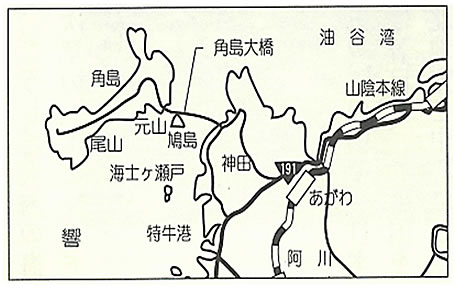

港を「門」と呼び習わすのは通文化的な現象である。ヨーロッパ大陸の西端にポルトガルという国がある。ポルトは港を意味しているが、もともとは門、入り口、戸口をさす言葉から派生した。この国は大西洋から地中海へ航海する要衝の地を占めており、 15世紀から17世紀に及ぶ西欧大航海時代のさきがけを演じた民族の基地で、アジアの海に広大な海上権を確立し、中世末から近世の日本に端倪すべからざる影響を与えた。鉄砲の伝来も石見銀山の開発も、ポルトガル人の活動によって実現した。 「南蛮」とは、漠然とした西洋世界をさす言葉だが、その中核はポルトガル人(後にはオランダ人)が占めていた。 ポルトガルは、西洋世界における「門の国」であり、その地政学的な、あるいは経済地誌学的な意味あいが、長門の国、大津の国の立地に多々類似しているように思える。 エピソード2 角島南北両朝の深刻な紛争の影響で中央の集権体制が崩れた中世末期、いっせいに勢力伸張を目指す西南日本の地方権力の代表選手が、西中国から玄界灘一帯を押さえる大内氏と、南九州に独自の王国を目指す島津家であることは、前稿でもふれた。朝鮮半島、中国大陸沿岸部、天竺(インド)、南蛮との国際貿易の振興による商業海運立国を志向する大内一族は、鞆の浦、 厳島、上ノ関、三田尻、深溝、 有帆、赤間ヶ関などの瀬戸内海の軍港、商港の整備を進めると共に、直接東アジアの国際社会へ向かう大津の海(南日本海)、 玄界灘、対馬海峡方面に港湾施設と航路を確保しようと施策した。 特に、元寇の役に触発されて急速に進歩した航海技術を活用して西日本の漁業社会の結社、海賊、水軍などが、頻繁に半島沿岸部の農業社会を攻撃するようになった。  世に言う「前期倭寇」の跳梁である。対馬、壱岐、五島松浦の三島が、悪名高い倭寇の出撃基地として有名であるが、やがて実力を貯えてきた地方政権が倭寇の実行部隊を統制するようになり、

半島側の政権、並びに中国王朝政府と国際通商協定を締結し、海賊行為に付随するリスクやコストを軽減して平和通商の利益を極大化することに成功した。勘合貿易、あるいは御朱印船貿易と呼ばれる国際商約制度を立ち上げた立役者の一方の旗頭は明らかに大内氏であって、

応永年間(15世紀初頭)の鷲ノ頭大内以降この大津北浦地方の諸勢力も一貫して大内一族全体が目指す国際商業事業に最前線で参画していたとみなければならない。

世に言う「前期倭寇」の跳梁である。対馬、壱岐、五島松浦の三島が、悪名高い倭寇の出撃基地として有名であるが、やがて実力を貯えてきた地方政権が倭寇の実行部隊を統制するようになり、

半島側の政権、並びに中国王朝政府と国際通商協定を締結し、海賊行為に付随するリスクやコストを軽減して平和通商の利益を極大化することに成功した。勘合貿易、あるいは御朱印船貿易と呼ばれる国際商約制度を立ち上げた立役者の一方の旗頭は明らかに大内氏であって、

応永年間(15世紀初頭)の鷲ノ頭大内以降この大津北浦地方の諸勢力も一貫して大内一族全体が目指す国際商業事業に最前線で参画していたとみなければならない。状況証拠がある。日本海、周防灘、および玄界灘の三航路が結びつく西日本最先端の海の要衝に角島がある。 毛利藩時代に収録された行政資料『地下上申』に拠れば、この島は大内時代大寧寺の所領だった。寺側に明瞭な資料は残っていないが、おそらくは大内家瓦解後一気にその政治版図を相続した毛利家は、 七州の太守大内義隆の所領 を上回る「八ヶ国時代」(1557年から関が原で敗れる1600年までの毛利黄金時代)に、毛利の客員海軍である村上氏が大津の海一帯の沿岸部に所領を与えられており、この時期に角島の管理権も大寧寺から毛利の支配下に移されたものと思われる。 海上貿易とその警備を主務とする村上水軍七家の大津北浦地域転封は、大内一族の築いた海上権の保護が、とりもなおさず毛利家の富の源泉でもあった事実を想定させる。 この時代、深川庄に立地する大寧寺は、三隅の小島港、油谷湾の大浦港、また瀬戸内海からは、小野田の有帆港、対岸の中津港近辺に有力な末寺を設立し、 角島を経由して北九州の要港芦屋、壱岐の南港郷ノ浦、同じく東港芦辺浦、対馬の厳原港、五島の福江島及び宇久島を(倭寇の出撃基地)中心に末寺、孫末寺のシフトを展開していた。 対馬厳原の大寧寺末寺国分寺にいたっては、江戸時代中期の資料で、あの手狭な島内の津々浦々に実に131ヶ寺もの 又末寺を支配していたのである。 こうした大内の海上航路に沿った大寧寺系諸寺院の状況については、次回「エピソードⅢ・海の路と大寧寺」としてもう少し詳しく論じてみたい。 |

六百年の歴史をひも解く

3.応永年間の温泉開発 <<

-

5.海上の路Ⅱ >>